研修

本日、午後に行われた職員会議で、教職員に話した内容です。

ここから1か月半が、2学期の山場です。校内運動会、修学旅行等の学校行事が続きます。子どもたちにとって「楽しい学校」になるような働きかけをたくさんしてください。「学校に信頼できる先生がいる」と思えるような子どもや保護者や地域の人を増やしていきましょう。地域に信頼され、地域とともにある学校が、中山間地にある笠原小学校の向かう方向なのです。

私は、1学期に先生方に対して「笠原小の全員の子どもの顔と名前を覚えて、名前で呼びかけてほしい。」と伝えました。みなさんは、今118人のどのくらい覚えられましたか。校内ですれ違って名前が分からない子がいたら、意識して調べて覚えようとしないと、このまま1年終わってしまいます。授業や委員会活動、通学班などで関わっている子しか覚えられていない先生は、10月にがんばってほしいです。こういう地道な取り組みの積み重ねで、学校は子どもや保護者の信頼を得ていくものです。

先日、図工の学習中に彫刻刀でけがをした児童の保護者に、電話を掛けていた先生がいました。担任外の保護者に対しても丁寧に対応する姿がよかったです。保護者から折り返し電話があったそうですが、保護者の印象はかなり良かったと想像します。

子どもも保護者も先生のことをよく観察しています。「子どもにとってうれしい」存在になれるといいです。あなたは笠原小の子にとって、いてくれてうれしい存在になれていますか。幼児教育では、子どもに最も影響を及ぼすのは、人的環境だと言われます。小学校でも同じだと私は思います。人的環境とは、あなた自身の子どもに対するやさしさの度合いなのです。

環境教育

学校の隣の永徳寺の生垣には、アサガオが巻き付き、花を咲かせています。

葉がハート形の、「ヘブンリーブルー」という品種です。夏の日差しを遮るグリーンカーテンの普及とともに、十数年前から園芸店で種が広く売られるようになったのを記憶しています。「ヘブンリーブルー」は、日当たりのよい場所ならば、12月でも花を咲かせ続けます。

いっぽう、学校の東門のフェンスにもアサガオの花が見られます。夏の間に咲いたアサガオの種子が落ちて発芽したものです。昔から広く栽培されてきたアサガオです。暖かいので年に2回花が咲きます。ただ、10月のアサガオは夏に比べて花が小さいです。葉を見ると牛の顔のような形をしています。

環境教育

園と小学校との接続

日課変更で、今年は休み時間が長くなりました。2時間目と3時間目の間の休み時間は20分間あります。昼休みは通常25分間ですが、火曜日と木曜日はわくわくタイムとしてさらに20分間延長され45分間たっぷり遊べます。サッカーや野球での使用の制限もありません。

学校が楽しいかどうかは、

①休み時間に好きなことを思いきりできること

②友達からいじめを受けたりいやなことをされたりしないこと

③自分の居場所があること

④話が合う人(大人でも子どもでもよい)がいること

が大事だと思うのです。学習だけをがんばり続けるのは、小学生にとって無理があります。たっぷりと遊ぶことで、気持ちを切り替えて学習にも取り組むことができるでしょう。協働的な遊びを楽しめない子は、協働的な学びもうまくいかないのです。

笠原小学校で本年度、欠席や遅刻が減ったのは、休み時間を増やしたことも要因の一つだとうれしいです。校長としては、学習7割、遊び3割の日課が理想です。自分が小学生だったころは、特別活動が今よりもずっと盛んで、学級裁量の時間があって、みんなで遊んだのが楽しかったです。

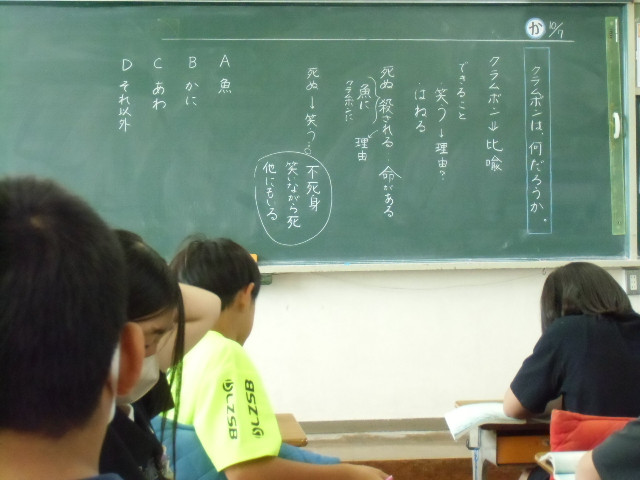

授業

私自身も6年生のときに、宮沢賢治の「やまなし」を学習した。正直よく分からなかった。今日、6年生の授業を参観すると、「クラムボンは、何だろうか。」と考えていた。正解はない。よく考えても答えは出ないからモヤモヤする。

自分が教員になって、6年生を担任することが何度かあった。「やまなし」で毎回苦労した。「やまなし」は、難解教材とされ、国語が得意な先輩教師からは、「『やまなし』が教えられるようになったら一人前。」みたいに言われた。30年ほど前は、物語文の学習に10時間以上かけ、ねっちりと内容の読み込みをしていた。研究授業で「やまなし」が当たると、必死で教材研究をしたものである。難しいものをありがたがるような、小学校教師の世界の雰囲気はまだ消えていないのだろうか。

実際、教師の力量によって、「やまなし」の授業は、かなり差が出ると感じる。賢治作品でも「注文の多い料理店」のように、分かりやすいものに変えてあげればいいのにと思う。

宮沢賢治は、「やまなし」の推敲で、当初は五月と十一月だったそうだ。クラムボンやイサドという名前に深い意味はないこと、謎解きの物語ではないことも分かってきた。「やまなし」を読み込むには、賢治作品の比べ読みが有効である。「よだかの星」「虔十公園林」などをいっしょに読むといいのだが、今の授業時数では、そこまで余裕がない。かえって教えにくいと感じる。

今も昔も「やまなし」は、子どもにとって分かりにくく、教師にとっては教えにくい。罪深い教材だと思う。

研修

朝登校すると、子どもたちは、午前7時50分まで屋外や階段の前の廊下で待っています。早い子は午前7時40分には登校してきます。子どもたちが本に親しむために本のコーナーを設けてあります。本を選んでくれたのは、教育実習生のKさんです。

学校の隣の永徳寺のwさんは、毎朝、子どもたちの登校を見守り、挨拶の声を掛けてくれます。読み聞かせサークル「ゆりかご」のメンバーでもあります。登校指導の際に話をする機会が多いです。ある日、

「校長先生、子どもたちが本に親しむために、去年みたいに昇降口に本のコーナーをつくってください。」

「分かりました。教務主任に伝えて用意させます。」

後日、wさんが来校された際に、「あの本じゃ、子どもたちは手に取らないよ。」と指摘されました。まじめな教務主任は、教科書に出てくる本を選んで並べていたのです。うーん。

教育実習生のKさんに「昇降口の本を、子どもたちが喜んで手に取る本に変えてほしい。Kさんセレクトでお願いします。」と頼みました。大正解。

環境教育

ビオトープに植えたフジバカマに花が咲き始めました。あまくていいにおいがします。今年は、アサギマダラが来るといいです。

笠原小の校庭の西側では、クズの花が見られます。これも秋の七草です。つるを伸ばして樹木に巻き付き、かなり上の方に花を咲かせています。見つけられますか?