園と小学校との接続

午前10時から約50分間、笠原こども園のかぜ組、つき組と未満児がビオトープに遊びに来ました。

事前にアラカシの木の下にブルーシートを敷いて、どんぐりがなっている枝を高枝切りで、落としておきました。それから、モミジバフウの若い実を菓子箱に並べてプレゼントにし、トウカエデの実でプロペラ遊びができるようにしました。楽しんでくれるといいです。

ぼうしつきの小さいアラカシのどんぐりは、あっという間になくなりました。どうしてももっと欲しい子は、抱っこして自分で枝からむしりとってもらいました。

「プロペラちょうだい」「ぼくも」

子どもたちは生き物をたくさん見つけていきました。アメリカザリガニは大人気です。

ミヤマアカネが産卵に来ました。池の中にはコシマゲンゴロウやギンヤンマのヤゴがいました。ナナホシテントウやエンマコオロギをつかまえて、大よろこび。「みして みして」

「なんか ようちゅう いる」目線が低いので、地面に近いものを幼児はたくさん見つけて教えてくれます。ダンゴムシ、ワラジムシなどなど。

未満児は先に帰ります。もっと遊びたくて泣いてしまう子がいました。保育につながるような、草花遊びや生き物の観察のしかたを、保育者にも伝える機会になるといいです。

園児が見つけた幼虫は、スズメガのなかまの小さい幼虫だと思う。もう少し、観察してみる。

園と小学校との接続

雨の中、笠原こども園のそら組の子たちが、来校しました。1,2年生の運動会の練習を見学するためです。

体育のときには、体操服に着替えること、運動会では赤組と白組に分かれて勝負することなどを園児に伝えました。「おにいさんやおねえさん、かっこよかった」と、帰っていきました。

特別支援教育

幼児教育に携わっていた3年間には、発達障がい(疑いを含む)の子たちの様子を見に行く機会(専門調査)が多くありました。小学1年生で、特別支援教育につなげるためです。

小学校教員のくせで、「グレーゾーン」という用語を使ってしまうことが多かったのですが、同僚の園の主任から「虹色の子たち」という言葉を教わりました。星山麻木さんの本「虹色なこどもたち」を借りて読むと、子どもを見る目が変わった気がしました。

多様な子どもたちの特性のタイプや傾向を虹色の7色で紹介してくれるので、覚えやすいのです。例えば、なんでも1 番 正義の味方「レッドくん」とか、繊細な きちんとさん「グリーンくん」などです。就学に向けてやっておきたい支援や小学校との連携についても触れられていて、とても参考になりました。

小学校教員は、「困った子」に対してともすると、白か黒か、善か悪かで判断しがちです。「ちゃんと、きちんと、しっかりと」できない子は、グレーゾーンとして扱い、就学支援につなげようとします。

星山さんの「虹色のこどもたち」は、それぞれの特性を生かしたうえで良さを発揮できるようになっていきます。

笠原小の学校経営目標は、「『一人一人が輝く』学校づくり」です。「一人一人が輝く」には、それぞれの子の良さを発揮させることが大切です。できないことや苦手なことばかりを指摘するのでは、輝く前に光を消してしまいます。「グレーゾーン」という考え方には、注意が必要です。本校の教員には、プラス思考で「虹色のこども」として輝かせてほしいと願っています。

教室の学習で不適応を起こしている子が、こども園との交流では、園児に好かれ、優しくしていました。その子の輝いている姿を見ることができて、とてもうれしかったです。

これからの共生共育のためには、小学校教員の意識を変えることが望まれます。グレーよりも虹色で。

環境教育

東門を出ると、茶畑の横にムラサキオオツユクサが、花を咲かせています。別名ムラサキゴテンといい、外来種です。葉がむらさき色をしているので、とても目立ちます。

園では、この草を植えておいて、色水をつくればいいのにと思い、調べてみると、人体に軽度の毒性があることが分かりました。残念。色水には使えないようです。

環境教育

農園東側のアラカシの木にどんぐりがなっています。マテバシイよりも小粒です。

左から、アラカシの実、アラカシの葉(裏)、マテバシイの実、スダジイの実、シラカシの実です。

園と小学校との接続

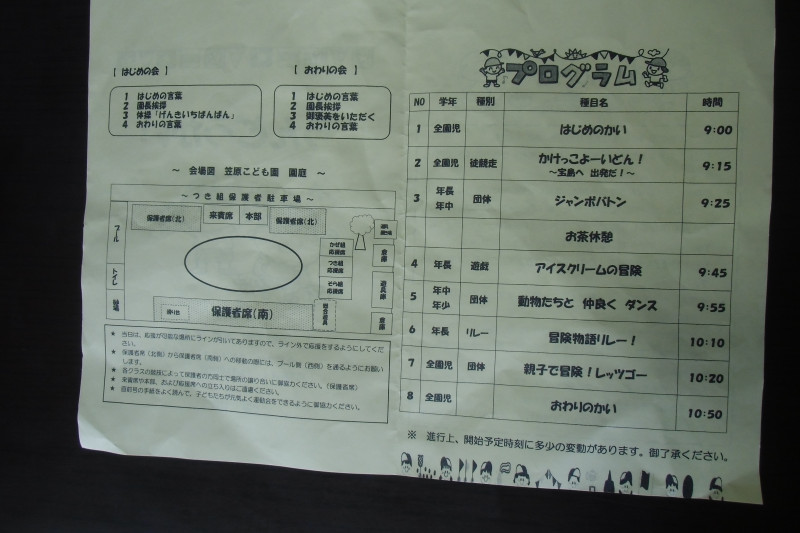

10月18日(土)の午前中に、笠原こども園の運動会がありました。子どもたちを楽しませる工夫がいっぱいでした。

「ぼうけん」がテーマの運動会で、種目が終わると、動物に扮した保育者が、宝の箱の鍵を渡してくれます。終わりの会では、集まった鍵で宝箱を開け、子どもたちにプレゼントが渡されます。1つ1つのプログラムが「ぼうけん」というテーマで統一され、運動会にストーリー性をもたせるのが、園らしい工夫です。スローガンを決め、紅白対抗で点数を競う小学校の運動会とは、やり方がちがいます。

今までに見てきた園の運動会でも、忍者や海賊や金太郎などのテーマを決めて、展開されていました。すごいのは、1年間ずっと同じテーマで遊びを発展させ、行事につなげ、表現の発表会まで続いていくことです。園の保育者の構想力には、いつも感心します。

小学校の教員は、子どもたちが勝手に「遊ぶ」ものだと思っているかもしれません。でも、飽きっぽい幼児を「遊びこませる」のは、簡単なことではありません。優れた保育者は、子どもたちの遊びを発展させ、価値づける技をもっています。

園の運動会には、保育者の構想力と遊びこませる技が詰まっています。すごいです。低学年の図工や生活科や体育は、園から学べる活動が多くあります。

地域との連携

10月18日(土)の午後から、コミュニティーセンター祭りが始まりました。地域の方も多く参加し、子どもたちも楽しみにしていました。オープニングでは、笠原太鼓の演奏がありました。力強い音がホールに響きました。

中学生も太鼓の演奏に加わってくれました。

館内では、全校児童の図工や習字の作品が掲示されていました。