働き方改革

11月分の自校集計では、常勤20名の超過勤務時間(残業)の平均は、23時間30分だった。10月は30時間30分だったので、7時間減った。

今月、45時間超は1名、教頭と教務主任の超過勤務時間はそれぞれ、74時間2分と29時間52分だった。学級担任で最も超過勤務時間が長かったのは、43時間8分だった。

教頭に負担がかかってしまっているので、対応を考えたい。また、月の超過勤務時間が30時間を超える担任については、スクールサポートスタッフの活用を勧めるとともに、自己の働き方について考えさせたい。放課後の会議が少ない本校なので、午後6時には退庁できるような仕事の進め方を身に付けさせていくのが大切である。

ただ、毎回午後6時に退庁したとしても、月に20日間働けば超過勤務時間はすぐに30時間を超えてしまうのだ。業務内容そのものの見直しがなければ、家庭への持ち帰りの仕事を増やすだけだ。なんとかしたい。

その他

先日、「誰かのせいにしても不登校は解決しない」と、私見を述べました。その続きです。

教育や行政の現場でいろいろなケースを見てくる中で、なんでこの子がと思うような子が不登校になり、原因がはっきりしないことがありました。

「起立性調節障害」や「不安障害」などの病名がつけば、親はまだ安心できます。原因が分からないから、親も学校も知りたくなるのです。「何が悪かったのだろう」と。

脳や発達障がいや症例に関する本を自分なりに読んできましたが、はっきりとした答えが見つかりません。「ああ、こういうこともあるのか。」と腑に落ちたのは、幼児教育を学ぶ中で読んだ漫画「リエゾン -こどものこころ診療所-」(講談社 原作・漫画:ヨンチャン)でした。園の保育者対象の研修でもたびたび取り上げました。

「過剰適応」という症例があります。親や先生が子どもに過度な期待をかけ、良かれと思って先回りの支援をやりすぎると、子どもの主体性が奪われていきます。指示待ちとなり、周りに合わせようとする態度が育ちます。周囲の期待に応えようとする自分と本来の自分との折り合いがつかなくなると、よい子で居続けることが苦しくなるのです。

本校の教員に伝えたいのは、問題ないと思っている子でも、本人が過剰適応になっているかもしれないと、思いを寄せてほしいということです。「深い子ども理解」の意味するところです。

よい子を続けるつらさに耐えられなくなって燃え尽きてしまい(バーンアウト症候群というらしい)、不登校になってしまうと、周囲は原因が分からずに困惑するだろうと想像します。本人は不登校になる前からずっと苦しんでいたかもしれないのに、よい子だから誰にも気づかれず、誰も手を掛けないということがありうるのです。

校長が「○○さんは、どう?」と尋ねたら、安易に「大丈夫です」と答えずに、何かあると思ってほしいです。

こんなふうにおっしゃる保護者の方もいました。油断禁物です。

「うちの○○は、🔲番目の子で、赤ん坊のころから手が掛からず楽だった。今も自分のことは自分でやるし、親としてはあまり心配してません。」

環境教育

きびしい寒さをもたらす上空の寒気の集団を擬人化した表現が冬将軍です。この冬、一人目の冬将軍が到来し、昨晩から寒くなっています。正門前の坂には、冬将軍が集めた落ち葉が山になっていました。働き者の将軍さまです。ありがとう。

遠州地方では、冬将軍が来ると、南の空に雲の列が長く連なります。積雲堤(せきうんてい)といいます。寒気が強いほど、雲が高くなります。今朝の積雲堤は、冬本番を思わせる高さです。これ以上高くなるようだと、平地でも風花が舞います。

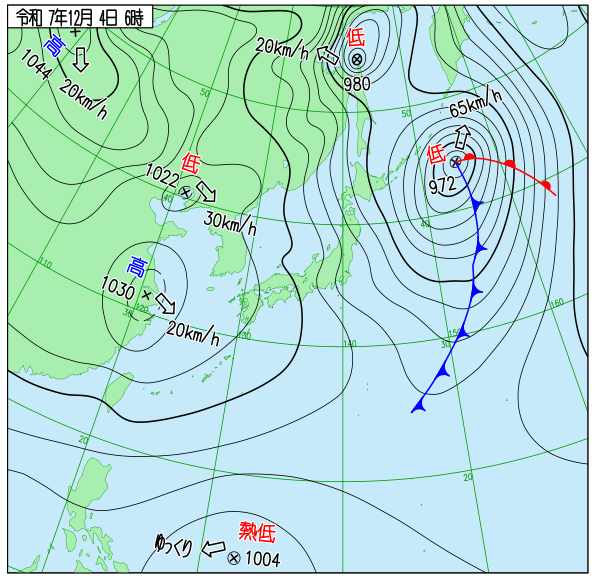

天気図でも、冬型の気圧配置が強まっているのが分かります。

(気象庁のホームページより引用)

南岸に熱帯低気圧があります。冬将軍と台風が同時に見られるようならかなりめずらしいです。天気の学習をした5年生、要注目ですよ。

冬将軍にあらがうようにお寺のアサガオが、咲き続けます。

防災

その他

昨日の夕方のニュースで、富士宮市が大変なことになっていることを知った。市議会の市長答弁の中で「子供が学校に行かないのはなぜかと考えてみると親が悪い。学校が悪いのではない。」(部分)と発言したのである。(その後、市長によって発言は撤回された。)

https://news.yahoo.co.jp/articles/44f2c16988d57e944e4309de36434f3d61e31b12

市議会定例会では、議員の質問は事前に示され、事務方で答弁書が作成される。答弁書に「不登校は親のせい」と書かれることはありえない。もしかしたら、学校を守ろうという意図があって、市長自らの言葉で伝えたのかもしれない。市長が学校の応援団になってくれることは、一人の校長としてうれしいと感じる。ただ、議員が問いただしたのは「深刻化する不登校問題の現状と抜本的対策を問う」内容だったので、「親のせい」にしても抜本的対策にはつながらない。

誰かのせいにしても、不登校は解決しない。自分以外の誰かのせいにすることで批判をかわしているだけである。一人の校長として、私がやれることは、子どもにとって学校を少しでも居心地のいい場所にすることである。「ちゃんと きちんと しっかりと」できなくても大目にみる特別扱いを認めるのである。子どもたちからも教師からも「ずるい」という声が上がらないようにするのが、校長の役目である。

逃げ場所があって、弱音を吐けるのならば、子どもたちは学校から完全離脱することはないと信じている。親も先生も友達も、その子を限界まで追い詰めないようにすることだ。自分が校長のときは、新規不登校の子をつくらないように、一人ひとりの子の思いに寄りそっていこうと思う。

本校の学区には、児童養護施設があり、そこから子どもたちが通学してくる。さまざまな家庭事情から親元を離れ、施設で暮らしているのだが、(今のところ)不登校の子はいない。本校での学校生活を楽しんでいる。親が悪くて心に傷を負っているのならば、学校に来れないはずである。誰かのせいにせず、その子を温かく見守り、自立支援を行うことが、長い目で見て必要なことだと思うのだ。

環境教育

今年になって老朽化した水道管の付け替えと漏水箇所の修理の工事が行われています。工事上の不手際で地下水のくみ上げポンプが止まってしまい、ビオトープに水がいかなくなりました。あと2日ほどで完全に干上がってしまい、水路のメダカは死んでしまいます。

「小さな森の小川」のビオトープも干上がってしまっているので、前回、6年生が行ったメダカひっこし作戦は使えません。残念。

笠小ランドの中の「小さな森の小川」も井戸水を引いているので、干上がってきています。

本校のビオトープは、子どもたちにとって学校の自まんでもあるので、早く復旧したいと思います。